Historias de Nueva Orleans (IX): Los Creoles y los Bailes

No todos los estudiosos de la Historia de Louisiana otorgan el mismo significado al término “creole”. Para algunos un creole fue alguien cuyos ancestros fueron negros libres mientras la esclavitud existió en el territorio. También existe la opinión de que un creole fue una persona cuyos antepasados procedían de Francia o de España. (Creoles blancos).

Por último, otros sostienen que un creole fue todo aquel que en su línea de ascendientes se encontraban tanto europeos (preferiblemente franceses) como africanos y esas raíces fueron anteriores a la Guerra Civil Norteamericana. (Creoles de color).

Esta última acepción del término creole es la más extendida de todas ellas y será la que usaré en este artículo.

En la temprana Louisiana, y en particular en Nueva Orleans, los creoles gozaron de unos derechos políticos, culturales y legales que les fueron negados a toda persona libre con ascendencia africana en el resto de los territorios que hoy en día conforman los EE. UU.

Este colectivo, poseyó una identidad autónoma, creó una especie de tercera raza, que jugó un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad de Nueva Orleans.

A finales del siglo XVIII los creoles, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica (tanto francesa como española) ya se habían convertido en un colectivo respetado en el que figuraban desde dueños de grandes propiedades a hábiles artesanos o cualificados comerciantes.

Para lograr este status, tanto social como económico, fue imprescindible que las leyes de Louisiana les otorgaran el mismo tratamiento que a los ciudadanos blancos en cuanto a los derechos sobre la propiedad y sobre todo tipo de transacciones y contratos económicos. Asimismo, esas leyes les habilitaron la posibilidad de presentar querellas civiles contra todo tipo de personas, incluidas las blancas.

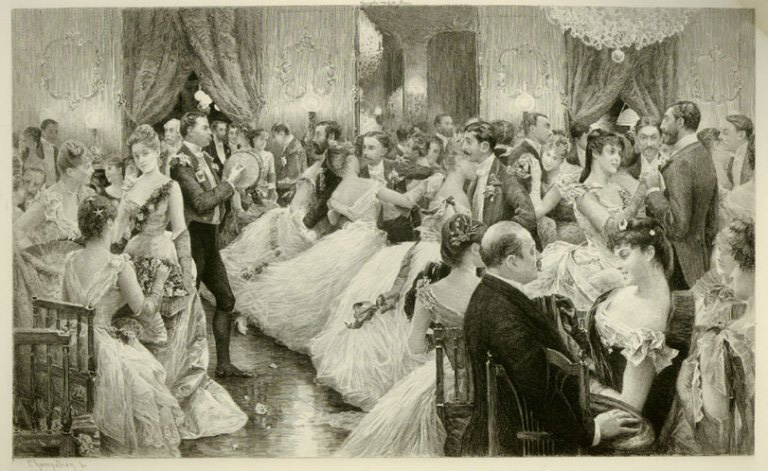

El baile ha sido uno de los pasatiempos favoritos de los moradores de Nueva Orleans desde su fundación allá por 1717 y lo sigue siendo. En sus primeros años, los locales dedicados a esta práctica brillaban por ausencia en la ciudad. Blancos, creoles, negros libres o esclavos bailaban juntos en tabernas, salones de billar, casas de juego o simplemente en una esquina de la calle. La gente adinerada se divertía normalmente en los salones de sus casas en fiestas programadas a tal efecto.

En febrero de 1792 el ciudadano Filberto Farge (posiblemente de origen francés) le pidió permiso al gobernador de Louisiana, Francisco Luis Héctor de Carondelet, para construir un salón de baile “solo para blancos” en la esquina de las calles Dumaine y Conde. Tal petición le fue concedida a través del Cabildo y en octubre de 1792 se abrió el primer salón de baile en Nueva Orleans con el nombre de La Salle de Conde.

En 1799, el ciudadano de Nueva Orleans de nombre, Bernard Coquet, y presumiblemente de origen francés, demandó al Cabildo los permisos necesarios para abrir una nueva sala para el goce del baile, pero pensada para la gente de color. Su petición le fue, en un principio denegada, pero Monsieur Coquet se guardaba un as en la manga.

En el año 1799 solo existía un teatro en Nueva Orleans – al que se le conocía popularmente como “El Coliseo”. Llevaba funcionado ocho años y su situación económica era totalmente insostenible. Coquet le ofreció al Cabildo sufragar sus deudas presentes y futuras. A cambio las autoridades le concedían la autorización pertinente para poder abrir su salón de baile.

En abril de 1799, el gobernador Manuel Gayoso de Lemos firmaba los documentos necesarios para que se abriera un nuevo salón de baile en Nueva Orleans en el nº 27 de Phillip Street: La Maison Coquet.

Entre las condiciones del contrato figuraba que los eventos se deberían de celebrar los domingos, para no coincidir con el de los blancos (jueves y sábados) y que los esclavos negros solo podían entrar en el local si llevaban el correspondiente permiso de sus amos.

A las pocas semanas de la apertura de La Maison Coquet, ésta ya se había convertido, para muchos, en el “antro del vicio” de la ciudad. El juego, las borracheras, las conductas lascivas se habían instalado en él. A pesar de esta reputación, o precisamente gracias a ella, los bailes en Coquet se hicieron inmensamente populares.

La gota que colmó el vaso fue la reiterada presencia en el salón de gentlemen blancos que no ocultaron en ningún momento el encanto que les producía coquetear descaradamente con mujeres creoles y proclamar a todo aquel que los quisiera escuchar que esas “Magdalenas Etíopes” les tenían totalmente embrujados.

En el libro del escritor Pierre Louis Berquin-Duvallon titulado Travels in Louisiana and the Floridas que recoge sus vivencias en Nueva Orleans en el año 1802, leemos lo siguiente:

“En casi todas las esquinas de la ciudad y en sus arrabales, uno no ve más que antros que permanecen abiertos todo el día, donde la canallesca blanca y negra, libre o esclava, mezclados indistintamente, va a recoger los frutos de sus trapicheos y a cebarse con licores fuertes. Y no lejos de ahí, en oscuros tugurios llenos de humo, donde el padre, por un lado, y los hijos por otro, van sin ningún tipo de vergüenza a entregarse a la pasión del juego y a perder sus pocos recursos, cuando no a bailar durante noches enteras junto a hombres y mujeres de color azafrán que no le hacen ascos a nada.

Y qué les voy a contar de La Maison Coquet, situada en el mismo centro de la ciudad, donde toda esa mezcla a tres colores tiene lugar públicamente y desde hace ya unos años. Donde esos bailes tricolores son perfectamente legales. He visto varias veces carteles impresos y fijados en las esquinas de las calles anunciando a esa sala y todo ello con el permiso del gobernador civil (Don María-Nicolás Vidal) del cual ya he hecho mención anteriormente.”

El gobernador María Nicolas Vidal cerró La Maison Coquet a principios de 1802.

A los seis meses del citado cierre llegaban a Nueva Orleans los Batallones Quadroon y Octoroon, compuestos por creoles, después de una dura campaña en West Florida.

Cuatro altos oficiales de esta milicia se presentaron ante el gobernador civil Nicolás María Vidal y le pidieron formalmente que permitiera abrir de nuevo La Maison Coquet o en su defecto que autorizada la existencia de otro salón de baile en la ciudad donde ellos, los creoles, tuvieran el acceso libre.

Los argumentos que presentaron al gobernador civil se basaron en el valor largamente demostrado por la milicia creole en el campo de batalla. También arguyeron su inquebrantable fidelidad a Louisiana y a la Corona Española a lo largo de los años. Asimismo, los creoles hicieron hincapié en que, aunque no eran blancos, la sangre europea corría por sus venas. Finalmente, dijeron que esperaban que se admitiera su petición, ya que era notorio que el sacrificio mostrado por ellos, en momentos cruciales en diferentes expediciones, superara a la de los blancos, como la última en West Florida.

Los creoles aceptaban celebrar sus bailes los domingos para no interferir con el de los blancos y, si la autoridad lo estimaba conveniente, no tendrían el menor inconveniente, sino todo lo contrario, en contar con guardias en los bailes para prevenir cualquier tipo de desorden.

Los creoles consiguieron su objetivo y el Cabildo renovó la licencia a Bernard Coquet y La Maison Coquet abrió de nuevo sus puertas con el mismo éxito que en los meses precedentes. Esta vez a los esclavos no se les permitió la entrada al local tuvieran o no permiso de sus amos.

Con la compra de Louisiana por parte de los norteamericanos, en diciembre de 1803, todo ese tutti frutti “a los tres colores” que tenía lugar públicamente en la Maison Coquet iba a cambiar drásticamente.

Nada más llegar los primeros comisionados norteamericanos a Nueva Orleans se percataron de que el baile era el divertimento que penetraba sin oposición alguna en los corazones de todos y cada uno de sus habitantes. Que, según decían, “bailaban en invierno para mantenerse calientes y en verano para mantenerse frescos”.

El Primer Comisionado Norteamericano escribió al Secretario de Estado sobre los rumores acerca de que su país estaba considerando la opción de cerrar los bailes públicos en Nueva Orleans. Tanto él como sus compañeros le explicaron al político que ellos asistían a esos bailes y que no tenían la más mínima intención de prohibirlos.”

Cuando una urbe comienza a expandirse rápidamente siempre aparece una línea invisible que se convierte en una especie de frontera, dando la sensación de que existen dos ciudades diferentes que, dentro del mismo entorno, conviven dándose la espalda. Nueva Orleans no fue una excepción.

En 1803, la parte denominada downtown de Nueva Orleans era donde residían las familias ricas de origen francés y español. También en esa parte habitaban las poderosas familias creoles. Y en ella se aposentaron las familias acomodadas norteamericanas. El Barrio Francés era el centro de ese mundo pudiente en lo económico y en lo social.

Los nuevos responsables de la metrópoli se cuidaron muy mucho de que en esa privilegiada zona se respirara un aire de respetabilidad acorde con el espíritu anglo-americano. Los bailes eran bien para blancos o para creoles.

Lo que acontecía en la zona denominada uptown donde se encontraban los barrios pobres y muy pobres, a la élite de Nueva Orleans le daba igual lo que ocurriera, incluidos los bailes.

El único punto negro en el bailoteo estaba en los Bailes de Máscaras, ya que en estos eventos se podían colar gatos por liebres fácilmente, pero sus raíces estaban muy arraigadas en la ciudad. El sistema más rápido para acabar con ellos era prohibirlos, pero evidentemente esa decisión conllevaba sus riesgos políticos. Después de mucho pensar se sacaron de la manga una de esas leyes inconcretas e hipócritas para que todo fuera políticamente correcto.

Se publicó una ordenanza municipal que advertía que si algún salón programaba un baile de máscaras el Consistorio no iba a prohibirlo, pero los asistentes al mismo podrían ser multados con veinte dólares. De manera que, aparte de lucir un bonito disfraz con una preciosa máscara, había que llevar los veinte dólares en el bolsillo para que no te aguaran la fiesta. Esa cantidad de dinero era importante por lo que únicamente la gente adinerada se podía permitir el lujo de perderla. De manera que los bailes de máscaras de Nueva Orleans se convirtieron en muy exclusivos, aunque se siguieron colando en ellos gatos por liebres, aunque en este caso todos eran V.I.Ps.

En el año 1807 las cosas estaban de esta manera en la parte elegante de Nueva Orleans. Existían tres clases de salones de bailes. Los había para blancos, donde nadie que poseyera el más mínimo porcentaje de sangre negra en sus venas podía ser admitido. Los había para creoles, donde quedaban excluidas todas aquellas personas libres de color que por sus venas no circulara un porcentaje de sangre blanca. Y finalmente estaban los llamados Quadroon Balls. En estos últimos para ser admitido era necesario cumplir estas condiciones: Los hombres debían de ser blancos y a poder ser ricos. Las mujeres debían de ser creoles, pero con la particularidad de que tres cuartas partes de la sangre que corría por sus venas debía de ser de origen europeo y una cuarta parte africana. La belleza se les presuponía.

Sobre los Quadroon Balls tenéis a vuestra disposición mi artículo titulado: Historias de Nueva Orleans (I): Los Quadroon Balls.

La diferencia entre creoles y negros se mantuvo hasta el final de la Guerra Civil Norteamericana. Curiosamente el desenlace de esta contienda significó la abolición de la esclavitud, pero también dio lugar a que esa línea divisoria entre creoles y negros desapareciera. De esos dos colectivos claramente diferenciados, hasta ese momento, se pasó a uno que aglutinó a todas las personas que los formaban: colored people (personas de color). De hecho, una parte importante de las familias más adineradas de los creoles abandonaron Nueva Orleans buscando países de acogida, como Francia, Haití o México, donde su status de personas libres no sufriera menoscabo alguno.

Antes de terminar este artículo no puedo dejar de contar una anécdota sobre Nueva Orleans y sus bailes. La ciudad permaneció bajo el dominio de Francia desde su fundación en 1717 hasta 1763. Ese año pasó a manos de la Corona Española hasta el año 1801. En el Cabildo de la ciudad, los estudiosos han encontrado una extensa documentación sobre cualquier episodio que acaeciera en la villa. En el apartado de orden público existen continuas alusiones a los reiterados altercados que se producían en los salones de baile “solo para blancos” durante el período español. La razón de estos era debida a que los bailarines españoles demandaban a la orquesta que tocara “contradanzas españolas” y los franceses le pedían que fueran “contredanses françaises”. Las broncas que se organizaron fueron de tal magnitud que la policía se personó en el local para intentar poner orden en un buen número de ocasiones, encontrándose en muchos casos con salones medio destrozados y con danzantes – incluso con músicos, que no tenían ni arte ni parte – heridos de diversa consideración. Sobre alteraciones del orden en los salones de baile para creoles no existe ninguna digna de mención. Los bailes de los negros (fueran libres o esclavos) y, en general, todos los que se celebraban en uptown eran invisibles para el Cabildo.